2025.09.19 #ライティング

AIと一緒に、書くことを楽しもう!校正力は、仕上げのひと手間

こんにちは!エンジニア・ディレクター・ライターのヤマグチです。

AIと一緒に、書くことを楽しもう!

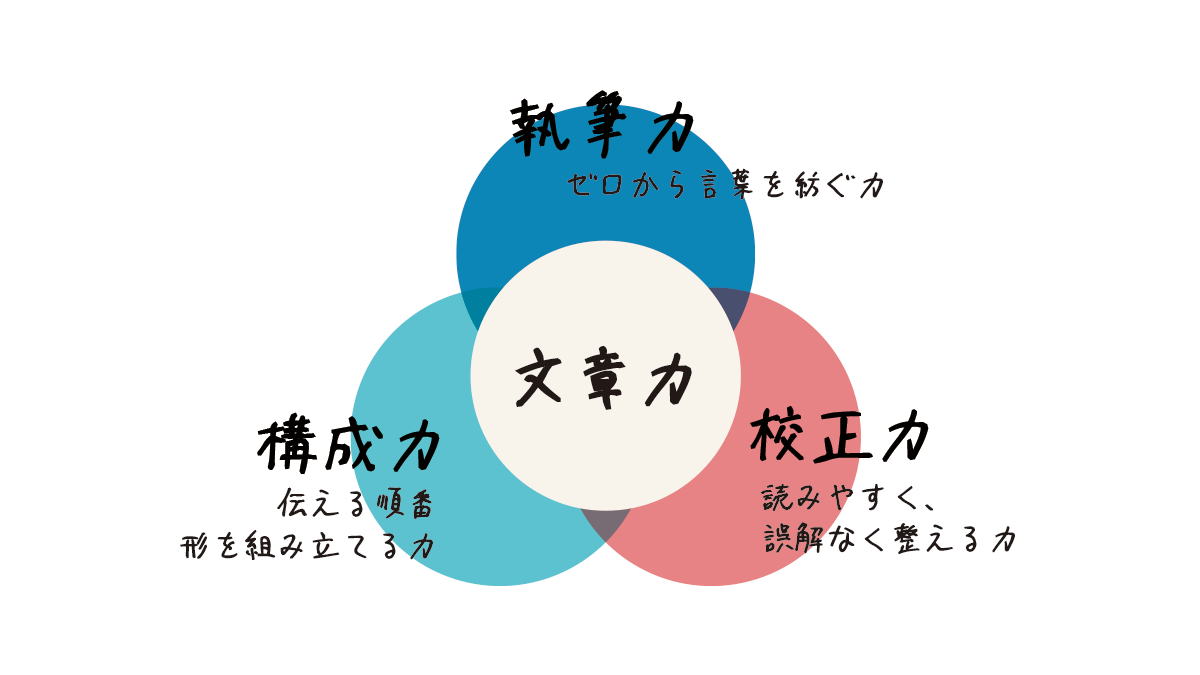

初回は「文章力」には「執筆力」「構成力」「校正力」という3つの要素があること、

2回目はその中の「執筆力」について、3回目は「構成力」について紹介しました。

・第1回 文章力は、3つの力のかけ算

・第2回 執筆力は、負荷をかけて鍛える

・第3回 構成力は、読み手の“道しるべ”

今回はいよいよ最後のピース、「校正力」についてです。

文章力を仕上げるための“最後の魔法”ともいえる力について考えます。

校正力は、文章を“仕上げる”力

「校正」と聞くと、誤字脱字チェックのイメージが強いかもしれません。

もちろんそれも大事ですが、校正力の本質はもっと広いと思っています。

それは「読み手に誤解なく、気持ちよく届く状態に整えること」。

料理でいえば最後の盛り付けや味の調整、プレゼン資料でいえば余白やフォントを整える工程に近いものです。

校正力が高まると、文章が一段引き締まる

文章を見直す際は、例えばこんなチェックポイントがあります。

- 誤字脱字はないか

- 文末表現が統一されているか

- 同じ言葉を繰り返していないか

- 専門用語や伝わりづらい言葉がないか

- 主語と述語がずれていないか

- 主語(目線)が途中で変わっていないか

- 一文が長すぎていないか

特に「主語と述語のずれ」や「主語が途中で変わる」というのは、長い文章になるほど出てきてしまうものです。

でも、何も意識せずに文章を読んでいると意味は通じちゃうので、なかなか気付かないんですよね。

なるべく客観的に読み直してみる。書き終わってから少し時間を置くなどして、ちょっと距離を取ってみると、「こうしたほうが誤解が減る」「より分かりやすい」というポイントが見つかることが多いです。

AIを“もう一人の校正係”にする

自分が書いたものを客観的に見るのは難しいもの。

校正は人の目が入るほうが精度が高まりますが、誰かに頼むのも気が引ける…。

そんなときこそAIの出番です。

特に誤字脱字や文末表現、同じ言葉の繰り返しなどはAIの得意とするところです。

それ以外にも例えば、

- 「この文章を読みやすく整えて」と投げてみる

- 言い回しを3パターン出してもらって比べる

- 読み手に誤解なく伝わるか、客観的な指摘をもらう

といった使い方もできます。ポイントはAIの提案をそのまま使うのではなく、比較検討すること。それが“校正力”を鍛える練習にもなります。

ちなみに…

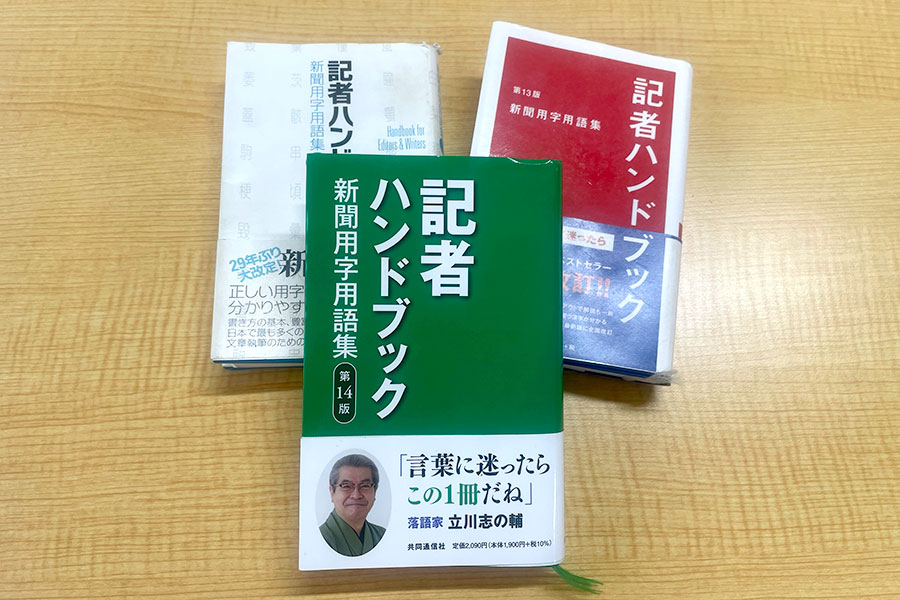

「松本経済新聞」の記事の校正には、新聞用字用語集「記者ハンドブック」(共同通信社)を使っています。

表記は職業柄や個人の好みが出ちゃうので(私は「子供」ではなく「子ども」と書きたいとか)、そういう「ゆれ」をなくして統一させるためには便利な一冊。

最近は「記者ハンドブック」に基づく文章チェックをAIがやってくれるサービスもあるそうです。

(左上から時計回りに)12版、13版、そして現在使っている14版

(左上から時計回りに)12版、13版、そして現在使っている14版

仕上げのひと手間を怠らないことで、“伝わる”が増える

「執筆力」で書き出し、「構成力」で道筋を作り、「校正力」で仕上げる。

この3つの力が掛け合わさることで、文章はぐっと“伝わる”ものになります。

初回で、「AIの台頭で、AIが代わりに書いてくれる…!という世界線がやってくるかもしれません」と書きました。

AI技術はまさに日進月歩ですが、それでも今、AIを使っていて感じるのは、丸投げしても完成度は50点くらいかなあ…というところ。そのまま表に出せるものではありません。

「全部自動でやってくれる魔法の道具」となるのは、もうちょっと先のような気がします。

これからもしばらくは、AIに丸投げするのではなく、3つの力の一つひとつに焦点を当てて助けてもらう――そんな使い方が、AI時代の文章術になりそうです。

AIと一緒に、書くことを楽しんでいきましょう!