2025.08.01 #ライティング

AIと一緒に、書くことを楽しもう!構成力は、読み手の“道しるべ”

こんにちは!エンジニア・ディレクター・ライターのヤマグチです。

AIと一緒に、書くことを楽しもう!

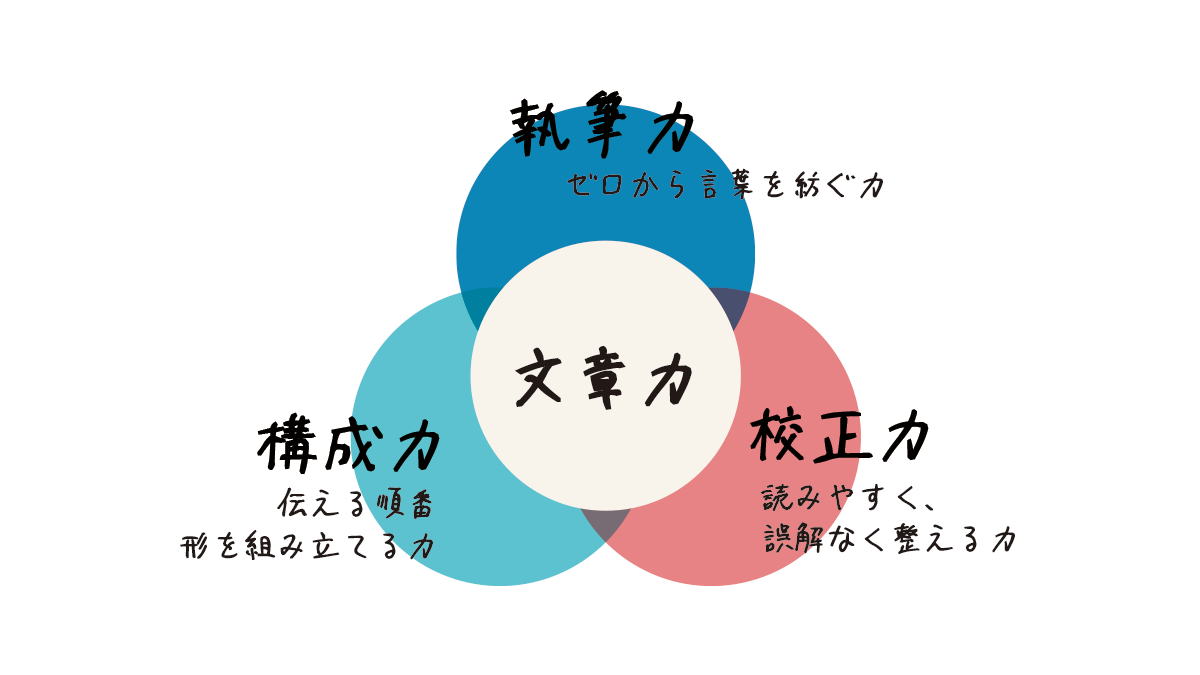

初回は「文章力」には「執筆力」「構成力」「校正力」という3つの要素があること、そして2回目はその中の「執筆力」について紹介しました。

・第1回 文章力は、3つの力のかけ算

・第2回 執筆力は、負荷をかけて鍛える

「執筆力」では、とにかく書いてみようか…!という話をしました。

AIは筋トレマシーン。まずはとにかく書いて筋肉を育てる。

さて今回は、筋トレの先の話です。

書いたはいいけど「これで伝わるかな?」とイマイチ自信がなかったり、「これでいいか」と思って上司に見せたら「分かりづらい」とダメ出しをくらったり。

それはもしかしたら「構成力」の部分でつまづいているのかもしれません。

構成力は、読み手に寄り添う技術

構成力は、“読み手の頭の中に道を作る力”だと思います。

「これを伝えたい!」と思って書いた文章は、目線が自分自身です。

それを、誰が読むのかを考えて、スッと頭に入ってくるような「順番」に整えます。

よく言われるのは…

・PREP法(結論→理由→具体例→再度結論)

・三幕構成(導入→展開→結末)

・起承転結(話の流れを4段階で展開する古典的な構成)

とかですね。

いわゆる一般的な構成の話を聞くと、「別に物語を書くわけではない」とか「そんな大層な文章ではない」とか思うかもしれません。

でも構成が整理されていないだけで、「分かりづらい」と言われたり、読んでもらえなかったり。そんな文章、実はたくさんあって、もったいないな…と感じるんですよね。

複数の案から検討することで構成力を付ける

順番を考えるためには、まずは自分の書いた文章をいくつかのブロックに分けてみる。

そこからどうすればより伝わりやすくなるかを、読み手の目線で考えてみます。

「読み手の目線って言っても…」というときは、ここでAIを活用するのも一手。

自分で考えた構成案を見てもらって「ほかに良い構成案はある?」と聞いたり、「構成案を3パターン出してほしい」と複数案出してもらったりして、比較検討するのがお勧めです。

AIからの提案をそのまま採用するのではなく、比較検討することが、構成力を高めることになります。

構成案って自分でいくつも出すのってなかなか難しいんですよね。こういうときこそ、AIが頼りになります。

構成力は、相手に伝えるための“整える力”。AIと一緒に構成案を検討する習慣が、構成力を磨く第一歩になるかもしれません。

“おいしかった!”と言ってもらえる文章

私が普段書いている「松本経済新聞」や、クライアントのウェブコンテンツの記事は、取材をして誰かが話したことが素材になります。

前回の「執筆力」で触れた、「話すように書く」につながりますが、話した内容がまずはベースにある。

でも「話した通り」に書いても、スムーズに伝わらないんですよね。

そこで必要となるのが「構成力」です。

私は人の話を聞くのが好きで、そこにはだいたい「へぇ~」「そうなんだ~」「すごいですね!」みたいなことがあります。

“素材”が魅力的であればあるほど、腕が鳴ります。料理人みたいなものですね(料理は得意じゃないけどね)。

良い材料が手に入ると気合が入るというものです

良い材料が手に入ると気合が入るというものです

よくライターというと「書くことが好きなんですね」と言われるんですが、私の場合、書くことはそうでもなくて、どちらかというと構成のほうが楽しいし、得意だと思っています。

記事化した後で、取材対象者に「分かりやすくまとめてくれてありがとうございます」とか、「読んでみて、自分の思っていたことが明確になりました」とか言われると嬉しい。それと同時に「いやいや、私は素材を最大限に生かしただけなので」とも思います。

文章を読んでくれた人から良い反応があると励みになって、書くことがさらに楽しくなるはずです。

「書くことに慣れてきた」、「伝わる順番を意識するようになった」、そうなったら、次は「誤解なく、気持ちよく読める」文章に整える段階です。

次回は、最後のピース「校正力」について紹介します。